DREAM YOUTH

01

韩馨慧同学

2024级药学(中外合作办学)

这个暑假,我有幸通过“鲲鹏计划”,前往新加坡南洋理工大学参与JESIE 2025暑期研学项目,主修《AED20C Technologies for Meaningful Learning》课程。22天的旅程虽短,却让我收获了足以支撑未来成长的思维与能力,而这一切的起点,离不开省政府、苏州大学与学院的鼎力支持——搭建的优质研学平台,给予的机会与保障,让我得以走出校园,在更广阔的天地中汲取养分,这份支持,我始终心怀感恩。

跨领域思维破界

01

此次研学的核心课程《AED20C Technologies for Meaningful Learning》,虽聚焦教育技术与学习方法,却为我未来的专业学习与实践提供了全新的“方法论”。课上,我们用“Affordance理论”从多维度评估工具适配性,用“SAMR模型”判断技术对学习任务的赋能深度,还通过新加坡SLS教育平台,直观感受“数据驱动个性化调整”的逻辑。这些内容让我深刻意识到:任何目标的达成,都需要先明确核心方向,再匹配合适的方法,最后通过反馈持续优化。

这种“目标导向+系统设计”的思维,对我后续的专业学习极具启发。比如面对复杂的药学理论时,我可以先拆解核心知识点,再选择对应的学习资源与计划;参与实验项目时,也能以“目标—步骤—评估”的闭环思路推进,避免盲目尝试,让每一步都更有针对性。

02

除了课堂知识,项目中的实践考察也让我打开了多元视角。在新加坡植物园、裕廊湖花园的“自然与可持续”主题活动中,当地将户外空间打造成“活教材”,让知识学习融入真实场景的理念,让我学会跳出“课本局限”——未来面对药学领域的实践问题,或许可以从生活、自然等更广阔的场景中寻找解题灵感;在土生华人博物馆的沉浸式文化体验中,“实践创作+深度讲解”的学习方式,也让我明白“主动参与”的重要性,这将促使我在专业学习中更积极地参与讨论、动手实践,深化对知识的理解。

03

此外,领导力与跨文化交际课程培养的“软实力”,同样是我未来成长的重要助力。领导力课程中的“搭塔任务”“串数字盘游戏”,让我学会根据团队成员特点合理分工、用共同目标化解分歧,这能帮我更好地参与后续的小组学习与科研项目,高效协调团队力量;跨文化交际课程中,通过“冰山模型”理解文化差异、尝试融入本地生活的经历,提升了我的沟通灵活性与包容度,为未来可能接触的多元学术交流场景打下基础。

DREAM YOUTH

02

谭昕越同学

2024级生物制药(中外合作办学)

2025年暑期,我有幸通过江苏省"鲲鹏计划"奖学金项目,赴澳大利亚墨尔本参与了为期三周的"AI赋能的STEM创新教育"境外学习。这段跨越赤道的学术之旅,不仅让我深入接触到人工智能与跨学科教育融合的前沿实践,更在多元文化环境中体验到异国风情和文化交融。

01

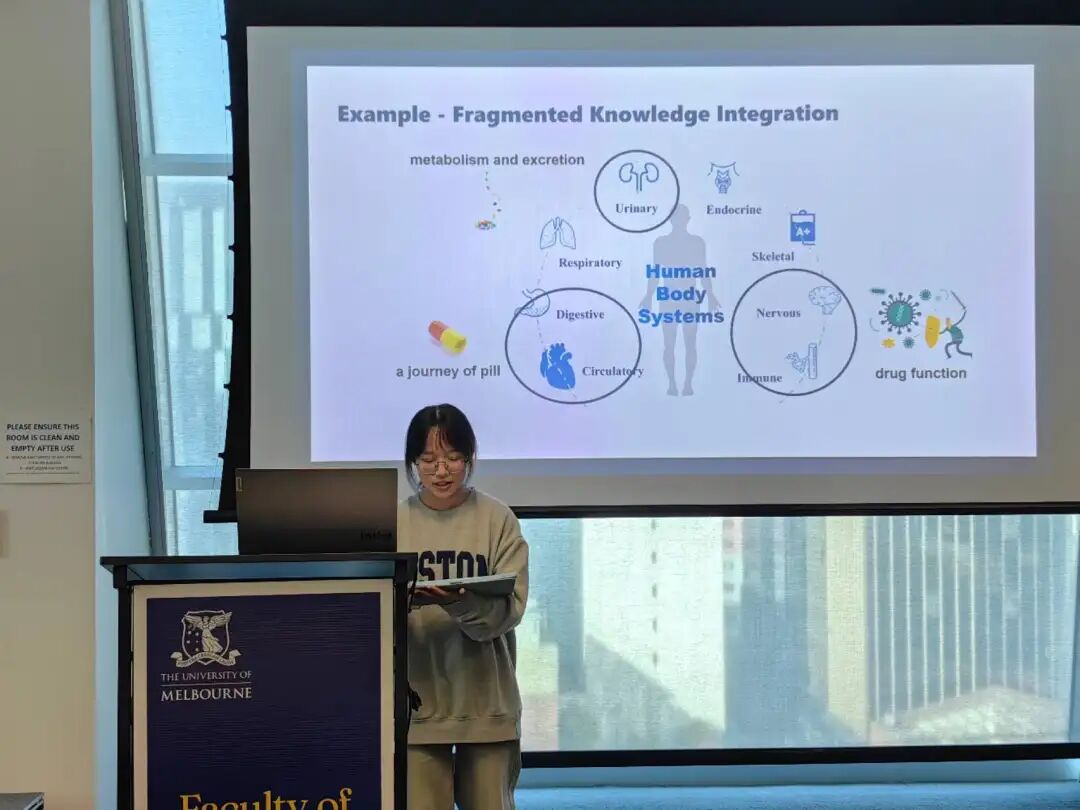

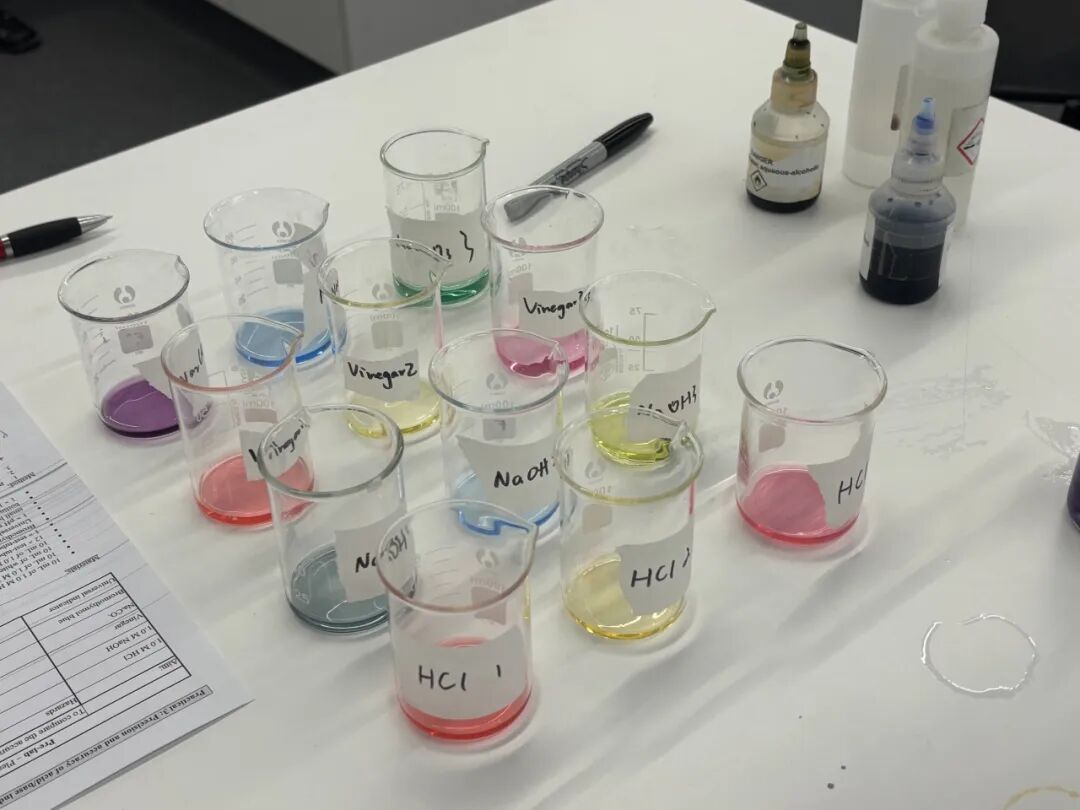

学习方面印象最深的是我对跨学科融合概念有了更深的认识,其实从初中起我就接触到了STEM这个概念,但那时只把这个当成一个新奇的学科概念,一直没有深入地理解。这次来到墨尔本大学学习才越来越领悟STEM的含义,这不仅是Science、Technology、Engineering、Mathematics这四门学科概念,更是一种思维概念。在针对某一具体问题时,通过跨学科融合的思维方式,可以从多角度多层次看待问题。STEM思维不仅打破了学科间的壁垒,更重要的是建立了一套以解决问题为导向的方法论。它教会我在面对生物制药领域的难题时,不能仅局限于实验室的瓶瓶罐罐——可能需要用计算机模拟分子对接,用统计学分析药效数据,用工程思维优化生产工艺,同时始终基于生命科学的基本原理。这种多维度的思考方式,远比掌握某个单一技术更为重要。

02

在澳大利亚,最令我震撼的是其教育与社会中深植的多元文化。参访布兰伍德公园小学和Mount Clear中学时,我看到来自不同国家背景的孩子和谐共处。一位教师说:“70%的学生第一语言不是英语,但大家都属于这里。”这让我感到,这里的多元不是表面的共存,而是真正的相互滋养——学校不仅教授土著文化,还开设中文、日文等课程。差异不再是被包容的客体,而成为了创新的源泉。这让我重新思考“多元”的含义:它不只是政治正确,更是不同文化真诚交流所带来的丰富可能。我想起大一上的科学家课程的一个排序活动,我将“包容性”排在了首位,而这次我有幸作为这片土地的来访者,感受被多元文化包围的世界,真正体会到了“包容性”对于我的意义。我们拥有交流的能力,哪怕语言不通,哪怕文化背景不同,只要怀有真诚与善意,便能在差异之间搭建起理解的桥梁,让陌生人成为彼此照亮的朋友。

03

在澳大利亚的每一天,我都震撼于这片土地蓬勃的生命力,阳光之下,万物与人类共生,展现出动人的活力。然而,望着山上顽强重生的树木,我总会想起2020年那场吞噬了30亿动物的山火。当时,全球焦点多集中于疫情,但那片被烈火焚毁的森林、不知所措的袋鼠、焦黑的考拉栖息地,同样令人揪心。许多小动物永远留在了火海之中。

这场灾难不禁让我反思:若能提前谋划,多一份对自然的敬畏与尊重,或许悲剧可以减轻。失去这些小动物们,我们失去的不仅是物种,更是文明可持续发展的根基。只要人类放下傲慢,自然终会给予万物重生的机会。

三周的墨尔本之行,是一场跨越学科、文化与生态的深度探索之旅。从STEM教育的创新实践,到多元文化的和谐共生,再到小动物们的顽强与脆弱,这段经历不仅拓展了我的学术视野,更重塑了我的思维方式与价值观念。澳大利亚之行让我明白,真正的科学精神不仅是追求真理的执着,更是对多元价值的尊重和对万物生命的悲悯。突破性的进步往往诞生于边界交融之处——学科的边界、文化的边界,乃至人类与自然的边界。

回望这段旅程,两位同学都表示:未来会将研学中的收获迁移到药学学习与实践中 ——用跨学科思维破解专业难题,用包容心态拥抱多元合作,用严谨态度对待科研探索。

而这份成长,不仅是个人的突破,更印证了 “鲲鹏计划” 搭建境外研学平台的价值。未来,相信会有更多苏大学子依托这样的优质项目,走出国门、开阔视野,在跨文化交流与学术探索中,成长为兼具国际视野与专业能力的复合型人才。